Alpha Oméga Paris Jeunes

Une soirée Tout numérique dans un cabinet d’omnipratique pour les jeunes d’AOPJ - 22/10/24

Cas cliniques et retours d’expérience avec Christian Moussally, Marie Jannot, Thibaud Le Monnier et Yassine Sahadé

Pour la première conférence de l’année 2024-2025, l’équipe Alpha Oméga Paris Jeunes a eu l’honneur de recevoir à la Faculté de Garancière le Dr Christian Moussally, praticien libéral et chercheur associé au sein du laboratoire URB2i de la faculté de Paris, pionnier dans le domaine du numérique appliqué à la dentisterie omnipratique. Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 80 étudiants lors de cette conférence. Le Dr Moussally était accompagné de ses associés, les docteurs Yassine Sahadé, Thibaud Le Monnier et Marie Jannot.

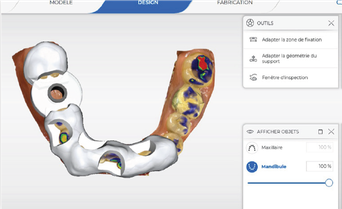

Christian Moussally a introduit la conférence en faisant un rappel sur le flux de travail en CFAO. La chaîne numérique est un ensemble de maillons qui commence par l’acquisition, puis la CAO (Conception Assistée par Ordinateur, le logiciel permet de modéliser la pièce qu’on veut réaliser), FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur, étape informatique de calcul), la fabrication en tant que telle, puis le post-traitement (cuissons, maquillage/stratification, finitions, polissage…).

Différents flux de travail :

- CFAO directe : chairside, tout au cabinet. Acquisition, CAO, FAO, fabrication et post-traitement au cabinet. Cela est possible lorsqu’on dispose d’une chaîne intégrée complète au cabinet.

- CFAO semi-directe / déléguée : cabinet et laboratoire. On réalise l’acquisition au cabinet, on délègue la CAO et éventuellement la FAO a un laboratoire partenaire qui renvoie le fichier, pour la réalisation des dernières étapes au cabinet.

- CFAO indirecte : toutes les étapes sont réalisées par le laboratoire sauf la prise d’empreinte numérique.

Dans le cadre de la conférence, on s’intéressera principalement à la CFAO directe et à ses applications en pratique quotidienne de quatre omnipraticiens.

Les inlays, onlays, overlays et couronnes par CFAO directe, Marie Jannot

Marie Jannot a commencé par nous présenter les différents types de restaurations partielles postérieures collées, en fonction du degré de perte tissulaire : inlay, table-top, veneerlay, onlay, overlay et endocouronne et nous a expliqué les différentes indications de réalisation. Puis, elle a fait un rappel concernant l’essentiel des règles de préparation et quelques formes de limites fréquemment employées : l’épaulement, le butt-margin et le biseau doux.

Puis elle nous a exposés 3 cas cliniques différents, en utilisant des matériaux différents, et en nous détaillant étape par étape le protocole de réalisation des pièces prothétiques, de la préparation au collage, en passant par les étapes d’empreinte optique, de CAO, d’usinage des blocs de matériaux et de leur post-traitement (par polissage mécanique ou maquillage/cuisson).

Prise en charge d’un traumatisme antérieur avec réalisation d’un bridge collé cantilever, Thibaud Le Monnier

Thibaud Le Monnier nous a présenté un cas clinique de gestion chirurgicale et prothétique d’un traumatisme antérieur avec un bridge collé cantilever.

Le patient se présente en consultation d’urgence avec une fracture amélo-dentinaire de 11 et 21, une impaction et luxation vestibulaire de 11 ainsi qu’une fracture de la corticale osseuse vestibulaire. En connaissance du contexte de santé générale du patient et des considérations esthétiques, sociales, et temporelles, la décision thérapeutique s’est portée sur l’extraction atraumatique et la réalisation d’une préservation alvéolaire de la dent 11 puis la réalisation d’un bridge collé cantilever. La temporisation esthétique a été réalisée à l’aide d’une gouttière thermoformée contentant la 11. Au niveau de la dent, une section de la racine et un comblement de la pulpe au composite est effectué pour remplacer l'édentement provisoirement. Après quelques semaines, la cicatrisation est satisfaisante. La préparation de la 21 support de bridge collé cantilever est donc possible. Afin de réaliser le bridge collé par CFAO directe (sans passer par un laboratoire de prothèse), le praticien utilise la technique « Maneki Neko » dans laquelle un bras de stabilisation est ajouté temporairement au bridge collé pour permettre son positionnement exact. Ce bras qui joue le rôle de clé de repositionnement est sectionné après le collage de la pièce prothétique.

Le bridge est réalisé en zircone, usinée au cabinet et stratifié avec la technique du cut-back par le praticien après une première cuisson de sintérisation. La stratification de céramique à l’état de pâte (poudre et liquide) sur la réalisation prothétique permet d’apporter plus de translucidité dans les tiers incisal et ainsi d’améliorer le rendu esthétique. Puis la pièce est maquillée avec un nouveau passage au four à céramique. La pièce est ensuite collée à l’aide d’une colle duale en suivant le protocole de collage adapté pour la zircone, sous champ opératoire et l’occlusion est réglée.

Implantologie assistée par ordinateur, Yassine Sahadé

Puis Yassine Sahadé nous a parlé de l’utilisation de la CFAO en implantologie. En effet, les praticiens ont l’habitude de réaliser un wax up numérique guidant la planification implantaire pour permettre la réalisation d’un guide chirurgical imprimé en 3D. Il a rappelé que la prothèse doit toujours guider la chirurgie et que l’implant doit se situer dans le couloir prothétique, ainsi la réalisation d’un wax up numérique prend tout son sens. Pour cela, il prend une empreinte optique : arcade édentée, antagoniste et l’occlusion. Le wax up numérique est la projection de la restauration d’usage en respect du cahier des charges d’une prothèse implanto-portée. Puis il réalise l’export du fichier contenant la planification prothétique vers le logiciel de planification implantaire pour pouvoir corréler le wax-up avec le fichier DICOM issu du CBCT pré-implantaire. Le logiciel de planification implantaire permet alors de visualiser le wax up numérique, l’implant, les tissus durs et tissus mous, ce qui permet l’ajustement de l’axe de l’implant dans tous les sens de l’espace. Puis il réalise le design du guide qui est imprimé au cabinet à l’aide d’une imprimante 3D SLA PrimePrint (Dentsply Sirona).

L’implant est ensuite posé en chirurgie avec guidage complet (forage et pose de l’implant) et 4 mois après, l’empreinte optique pour la prothèse implanto-portée est réalisée. La vis de cicatrisation est déposée puis le transfert numérique d’empreinte (Scanpost) est transvissé dans l’implant et agrémenté d’un ScanBody. Une fois l’empreinte réalisée, la prothèse sur implant est modélisée et usinée dans un bloc de céramique, puis post-traitée et maquillée. La surface prothétique en contact avec la gencive est polie (non maquillée). La couronne, perforée en son centre, est collée sur le TiBase puis transvissée en bouche. Le puit de vissage est comblé au téflon et au composite.

Apport de l’impression 3D en omnipratique, Marie Jannot

Marie Jannot est ensuite intervenu sur l’apport de l’impression 3D pour l’impression interne des modèles afin de réaliser des gouttières thermoformées pour des éclaircissements dentaires, des plans de libération occlusales ou des gouttières de bruxisme type Michigan. Les avantages résident dans l’affranchissement de l’utilisation d’empreintes analogiques en alginate : distorsion, séchage de l’empreinte, tirage, bulles lors de la coulée du plâtre, confort du patient et du praticien…

Prise en charge d’un cas d’érosion sévère par CFAO directe, Christian Moussally

Pour finir, Christian Moussally a exposé sa technique de réhabilitation globale d’un patient sur terrain d’usure érosive sévère. Dans ces cas d’érosions, les patients présentent souvent une perte de DVO (Dimension Verticale d’Occlusion). Il convient de restaurer les pertes de substances dentaires de la façon la moins invasive possible. L’augmentation de DVO permet de créer un espace inter-arcades autorisant la mise en place des matériaux restaurateurs avec le moins de préparation dentaire possible.

Son protocole numérique est très largement inspiré des travaux de Francesca Vailati (3-step technique) :

- empreintes optiques et maître-modèles,

- augmentation virtuelle de la DVO,

- mock-up numérique antérieur,

- enregistrement du nouveau RIM avec nouvelle DVO en relation centrée,

- mock-up postérieurs,

- réalisation de facettes palatines,

- réalisation d’Overlays mandibulaires,

- réalisation de facettes vestibulaires maxillaires.

Après la réalisation d’empreintes optiques initiales, il réalise un wax up numérique et un mock-up antérieur imprimé en résine pour restaurations provisoires. Ce mock-up antérieur qui prend appui sur la face palatine des dents et présente une zone d’appui palatine inspirée du JIG de Lucia qui permet de valider l’augmentation de DVO souhaitée tout en plaçant les ATM du patient en relation centrée.

Le nouveau rapport inter-arcades est enregistré avec la DVO augmentée. Les wax-ups postérieurs sont alors réalisés dans ce nouveau rapport d’occlusion et transformés en mock-ups par impression 3D. Ces mock-ups sont collés en bouche pour une validation fonctionnelle. Le calage antérieur est assuré par la réalisation de facettes palatines en composite usinable par CFAO directe (chairside).

Séance par séance, il prépare par quadrant les dents postérieures en préparant à travers les mock-ups selon la technique décrite par Galip Gurel et réalise dans la séance les overlays en vitrocéramique à base de disilicate de lithium.

Il termine par la réalisation de facettes vestibulaires en céramique sur le bloc incisivo-canin maxillaire.

L’équipe du Dr Moussally a insisté sur le point suivant : lorsqu’on fabrique dans son cabinet, la traçabilité est importante et on doit se déclarer comme fabricant de dispositif médical sur mesure et remettre une fiche de traçabilité aux patients. Pour cela, il existe des logiciels spécialisés.

Conclusion

En conclusion, l’apport de la CFAO dans un cabinet d’omnipratique pourrait se résumer de manière non exhaustive au confort du patient et de l'équipe soignante. Elle permet, avec une courbe d’apprentissage assez rapide, un « auto-audit »des préparations et des réalisation prothétiques associées. Elle constitue également un outil de communication très intéressant avec le patient. La réalisation de soins de routine (type inlay/onlay, couronnes…) en un seul RDV de soin, permet le contrôle de la totalité du flux de travail et le stockage numérique des données.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les protocoles de soins par CFAO ou impression 3D, C. Moussally a fondé un organisme de formations privées appelé M School (mschool.fr)

La conférence s’est terminée par un moment convivial de questions/réponses avec les conférenciers.

Linda Greenwall fait un update sur l’éclaircissement dentaire - soirée du 3 juin 2024 - AO News #68

la relève est assurée...

Jean-Pierre Attal et sa team (05/06/2023)